目次

出社率を上げたいと思う経営者の心理

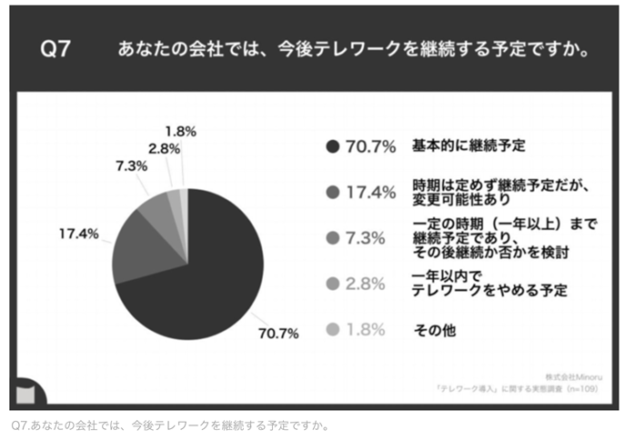

テレワーク定着支援を行っている株式会社Minoruが、週に3日以上テレワークを実施している従業員30人以上300人未満の企業経営者、役員109人を対象に「テレワーク導入」に関する実態調査を行ったデータがあります。

それによると、およそ7割が今後もテレワークを継続する予定だとしていますが、残りは、時期は定めず継続予定だが、変更の可能性もあるとの回答が17.4%、1年以上は継続予定で、その後継続か否かを検討するとしたのが7.3%、1年以内でが2.8%。つまり3割ほどの経営者はテレワーク継続を再検討することを考えています。

引用:テレワーク導入企業の経営者、64.2%が「コミュニケーションの機会創出」を重視 「メッセージが適切に伝わっているかわからない」などの弊害や課題も実感しつつ、テレワークを継続

その理由は上記でも見てきたように、コミュニケーション不足になりがちなテレワークが主流になれば、やがて業務が円滑に進まなくなり、業績悪化を招きかねないこと、また優秀な人材が離職する可能性が高まることへの懸念があるからだと考えられます。

一方で、企業には、事業継続計画を推進するための取り組みや、労働人口減少の影響を最小限に抑えるための対応が求められます。多様な働き方に対応し、時間や場所にしばられない就労環境を実現する必要性を、多くの経営者が認識しています。テレワークを行える環境づくりを重要な取り組みの一つとして考えている様子が伺われます。

では、今後のオフィスづくりにおいて、どのようなポイントを意識すればよいのでしょうか。次章で確認していきましょう。

テレワークと出社の良いバランスで働くためには?

テレワークを含め、多様な働き方に対応する企業も多いなか、今後も出社率が変動する状況は続くと考えられます。テレワークにも利点はありますが、オフィスの方が業務がはかどったり、効率が良くなったりという場合もあります。また、関係性の構築においても出社してお互いに顔を合わせることが有効です。そのときどきの出社状況に適応しながら、柔軟に対応していくために企業が留意しておきたいポイントを解説します。

情報の均一化

組織内で認識の食い違いを生じさせないためには、出社している従業員とテレワーク従事者との間で情報共有に差が出ないように図る必要があります。

業務内容に合わせたコミュニケーションツール活用の徹底を行い、たとえ些細なことであっても、業務に関連する情報は常に全員が知っている状態を維持します。「いなかったから知らない」といったことから、疎外感を持つ空気をつくらないことが重要です。

定期的なオンラインミーティングを実施し、雑談の時間も意図的に設けるようにします。出社・在宅勤務双方への抵抗感をなくし、ともに働く仲間であること、所属意識を高めることを意識しましょう。

フリーアドレスやABWの実現

働き方を出社かテレワークかに固定せず、状況によって選べる柔軟な勤務体制を整備すると同時に、従業員が自身で働きやすい環境を選べる仕組みを提供します。

最近多くの企業での導入が見られるフリーアドレス制は、時間や場所など多様性のある働き方に合わせて座席が調整できるため、企業側にとっても多くのメリットがあります。

その進化形であるABWは、働く人の意志を尊重し、タスクや業務に適した場所で作業を実施できる職場のあり方です。

ABWを実現する具体的な施策としては、個別作業ができるブース席、ふたりが並んで座れるコンビワーク席、複数人で作業ができる広さのテーブル席、デスクトップパネルで囲った専門職エリア、立ったままで気軽にミーティングができるスタンディングテーブル、雑談ができてリフレッシュが図れるリチャージスペースなどがあります。環境構築を行うことで、そのときどきに合った作業スタイルの選択が実現します。

快適な作業環境を提供できれば、「会社のほうがはかどるから会社に行こう!」といった従業員の自発的な行動が促される要因となります。

フリーアドレス制については以下の記事で詳しく解説しています。

オフィス環境の整備

上記の環境構築に関連して、椅子や机などの什器の整備による身体への負荷軽減(健康経営)や、モニター、ホワイトボードなどの機能性の充実を図ることも重要です。サテライトオフィスを設置する、フレキシブルなレイアウトを施す、フリーアドレス制などの働く場所を整備するなど、座席に合わせて快適さ、利便性を満たす設備を整えます。居心地の良いオフィス環境は働く人に活力を与え、生産性の向上につながることが期待されます。

また、レイアウトを再設計する際には感染症対策に配慮し、適切な距離の保持も忘れてはいけません。

オフィス環境の整備については、以下の記事で詳しく解説しています。

関係構築への意識

毎日顔を合わせているのに比べ、対面する時間が少なくなると、よそよそしさを感じてしまうものです。ましてや、出社時に業務内容に対する指摘や注意を受けるとなると、気が重くなるのも理解できるでしょう。

管理する側は、ダメ出しや叱責だと受け取られないようなフィードバックの伝え方を研究して、「出社して上司と顔を合わせるのが苦痛」という状況をつくらないことが大切です。

テレワーク時にも、出社しているときと同じ頻度で声かけを行うといった、緊密な関係構築を意識しながら部下に接していきます。社員は一人ひとり特性や性格も異なるため、働きやすい環境やコミュニケーションの取り方にも違いが出てくるでしょう。管理者が一方的に出社やテレワークなど働き方の運用ルールを決めるのではなく、それぞれに合ったバランスを話し合い効果的な運用ルールを策定することも大切です。