ドクターズインタビュー

武部晃司先生

たけべ乳腺外科クリニック院長

ドクターズインタビュー

武部晃司先生

たけべ乳腺外科クリニック院長

マンモグラフィ検診を凌駕する新発想の検診法

CAD navigated US screeningの有用性

乳癌検診において、マンモグラフィ単独検診は日本人の乳房には適さず、超音波検査のほうが適しているといわれている中で、マンモグラフィ画像の石灰化のCADを参照しつつ超音波検査を行う方法が、今後の主流になるべきという考えもあります。 10万例以上の超音波併用検診を行ってきた超音波派の論客が、その有用性を紹介します。

はじめに

マンモグラフィ検診が始まって12年が経ちます。私は今のマンモグラフィ単独検診に対して懐疑的な思いを持っています。

私は1990年から四半世紀、ほぼ毎日乳癌検診・乳腺外来を行ってきています。 1993年から1995年ごろ、マンモグラフィと超音波検査のどちらが優れているかという議論が沸き上がり、私は超音波派の論客としてマンモグラフィ派と対峙しました。 当時は完全に敗れたわけですが、当院では、今までに触診の単独検診はしたことはなく、マンモグラフィ検診も施設検診であるので、全例に超音波を併用しています。これまでマンモグラフィ単独検診は1例も行っておりませんし、今後も行うつもりはありません。 現在も、年間5,000例の乳房超音波検診を行い、生涯検査数は10万件を超えています。これまで超音波検診の有用性をずっと信じてまっすぐ進んできました。 日本人の乳房は超音波検査に適しているのは間違いありません。これを普及させたいという一心で、私はいろいろなところで講演してきました。

高松市の対策型検診 超音波併用で要精査率が低下

高松市では、2005年から対策型検診に施設検診を併用し、全例にマンモグラフィを導入しています。2010年からは、超音波を無料で併用可能としました。 マンモグラフィは基本的には二重読影ですが、超音波を併用した場合は一重読影でも十分であると改めました。 ただし、各施設から必ず要精査率、陽性反応適中度、どのような癌が見つかったかの情報を提出してもらい、すべてを把握し、指導を行っています。

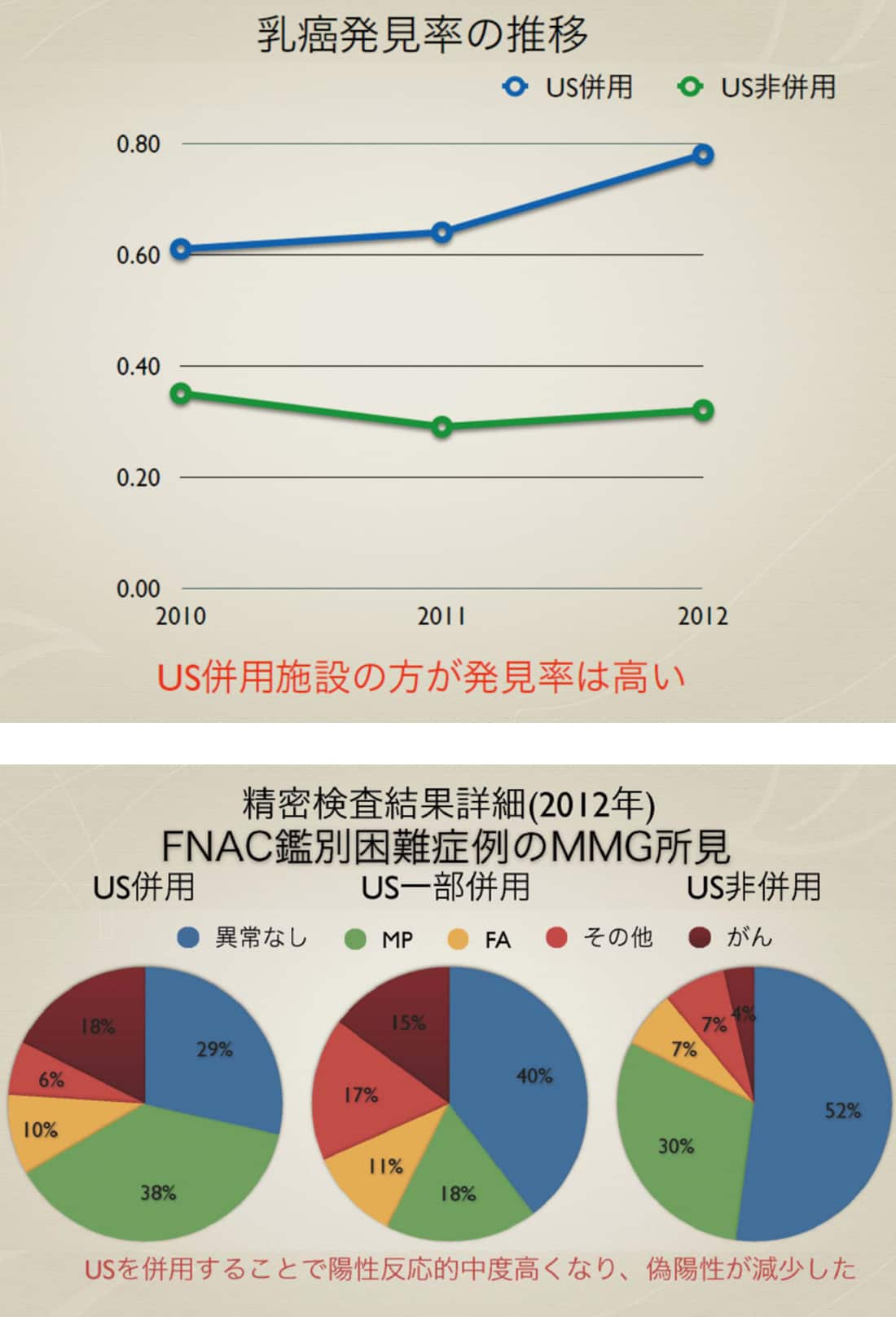

2010年から2012年までの3年間の検診成績をもとに、マンモグラフィに超音波を併用する施設型検診(出張検診は除く)の有用性を検討しました。 施設数は15施設で、全例超音波併用が5施設、超音波一部併用が5施設、全例超音波非併用が5施設です。 超音波一部併用のうち2施設はほぼ100%併用しているので、かなりの数が超音波併用となります。 併用率は、2010年では71%、2012年では79%になり、癌発見率も徐々に上がってきています。 超音波併用施設での検診数が増加し、発見総数、発見率ともに上昇しています。乳癌発見率は、超音波併用(自覚のある人も含め)では2012年には0.80まで上昇し(図1)、超音波非併用と明らかな差が認められます。 陽性反応適中度も向上しており、超音波併用では18%に近づこうとしています。

要精査率については、全例超音波併用では3.9%、超音波一部併用では7.3%、超音波非併用では10.2%です。 マンモグラフィ単独検診で推奨される要精査率は10%なので、まずまずの結果といえます。 これは、FAD(局所的非対称性陰影)やdistortion(構築の乱れ)、石灰化を超音波の段階で要精査にしないことが大きな理由です。

超音波非併用の場合、精密検査結果の詳細では、半数が良性で異常なしとなります。 超音波併用の場合、要精査の約30%が異常なし、18%が癌です(図1)。 発見乳癌71例の検討では、陽性反応適中度が上がり、マンモグラフィ所見なしの中から19例も癌が見つかり、常によい検診ができているといえます。 施設検診なので同じ施設で後日精査でき、精検の受診率がほぼ100%となるのも利点です。 各施設、各個人の陽性反応適中度も出せることから二重読影を廃止し、超音波を併用する方法は、自治体の対策型検診として有用であるといえます。 高松市ではマンモグラフィの二重読影は必須ではなく、各検診施設の発見率、陽性反応適中度の報告を受け、成績の悪いところには指導をしていくことで精度管理をしています。

超音波併用群では、発見率は0.80まで上昇し、超音波非併用群と明らかな差が認められた。超音波非併用では半数以上が異常なしであったが、超音波併用では約30%が異常なし、18%が癌であった。

CADは石灰化に高い検出感度

乳癌の有効な検診方法は、マンモグラフィに加え、CAD(コンピュータ支援診断)、技師による超音波、そして最終的に医師1人によるマンモグラフィ読影と超音波の総合判定です。 マンモグラフィ単独検診の場合、30%の癌がマンモグラフィに写らないという事実があります。マンモグラフィCADを用いた場合、CADが指摘できないのは8%で、これは技師が超音波で見つけています。 当院では1例のみ、マンモグラフィCADが指摘できず、かつ、技師が見逃した例がありました。

当院のCADは開発段階からコニカミノルタと協議し、特異度より感度を上げるように依頼しています。要するにすべてを“引っかける”ということです。 血管の石灰化もほとんど引っかかります。なぜこんな石灰化まで引っかけるのかと感じる医師もいらっしゃることでしょう。 当院のCADは、特異度よりも石灰化に対して高い感度を持たせています。精中機構(日本乳がん検診精度管理中央機構)のAS読影判定をもっている私でも、このCADがないと非常に不安に感じます。特に石灰化は、CADがなかったら危うく見逃しそうになるという例を月に何度も経験しています。

CADは、AI(人工知能)の活用により、今後さらに広まると思われます。 なお、CADは特に石灰化に強く、腫瘤にもある程度強いのですが、distortionの検出は弱いです。 distortionを検出する画像処理がうまくできれば、感度はA判定の読影認定医師を上回るといえます。 ただし特異度は下がりますので、A判定ではなくB判定、C判定と同等となる可能性もあります。 “引っかける”能力に関しては、CADは今でも十分であり、10年後にはもっと信頼できるものになると思われます。

当院とコニカミノルタの共同開発に、タブレットによるCAD診断があります。 iPadも現在ではRetinaディスプレイ搭載により非常によくなっています。タブレットでマンモグラフィ診断をすることは薬事法で禁止されていますが、CADを表示することは認められています。

CADの検出結果は、院内LANで送信できます。多くの超音波検査室には、通常、高額なマンモグラフィ用のモニタはありません。 技師はマンモグラフィを読まないまま、もしくは医師が読影したマンモグラフィの所見を見ながら検査をすることになりますが、この医師の読影時間が惜しいと感じていました。 そこで、マンモグラフィを撮ってすぐに院内LANでiPadに送信し、その結果を見ながら超音波検査をすれば良いのではないか、という発想から、このシステムが構築されました。

理想的なマンモグラフィ/超音波併用検診とは

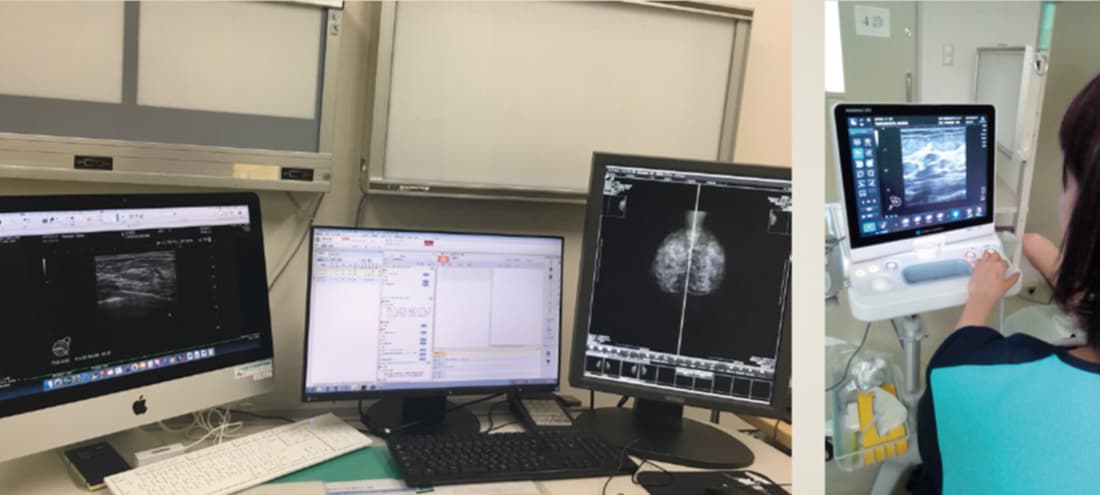

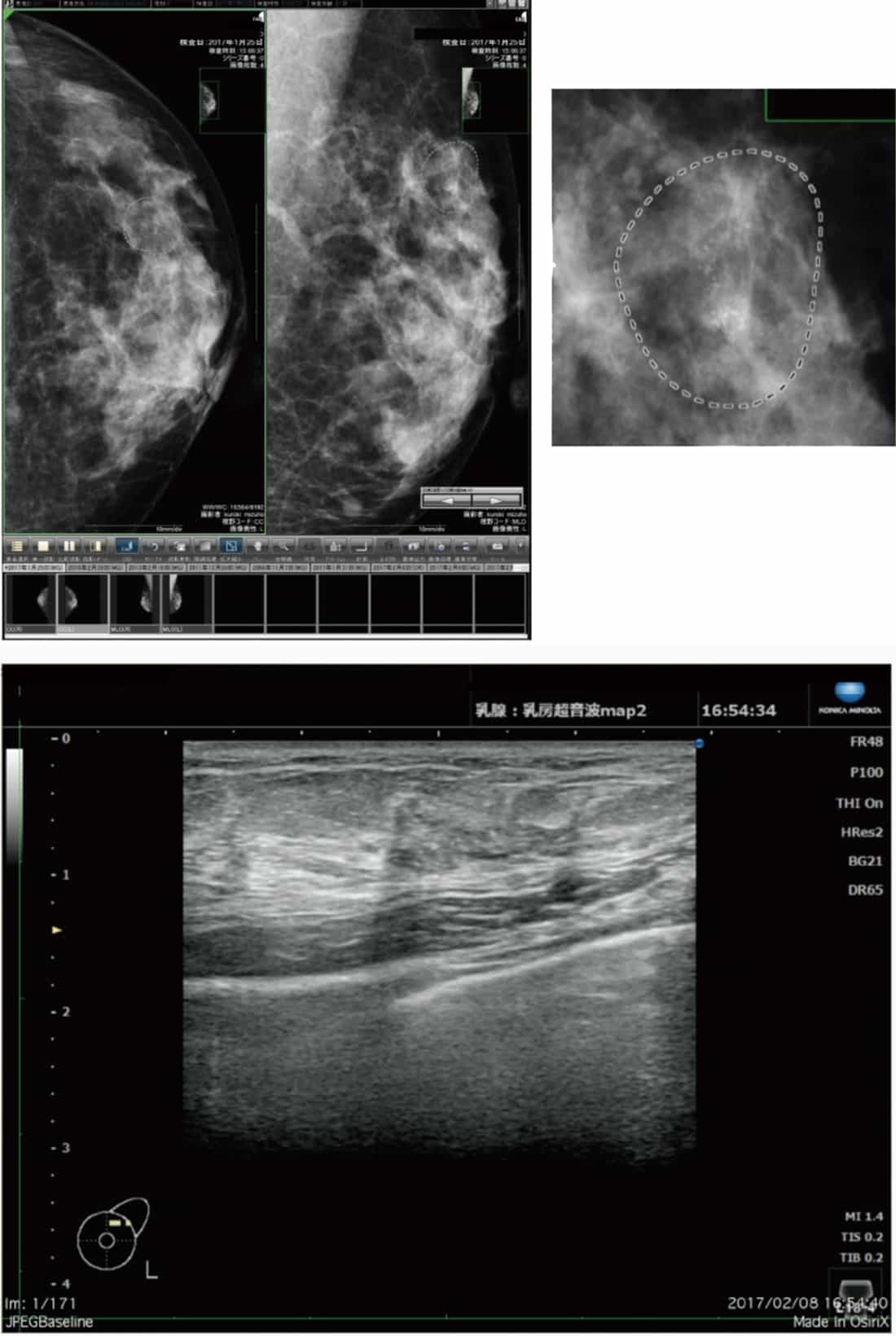

マンモグラフィ、超音波の画像(過去画像・CAD表示)をみながら、技師は隣のコニカミノルタの超音波診断装置SONIMAGE HS1で検査を実施し、超音波の所見をOsiriXに転送する(動画、静止画)。

当院では、2011年から2016年までに、21,623名の検診を実施しました。 マンモグラフィは、40歳代は2方向、50歳代は1方向で撮影しています。 検診の流れは、マンモグラフィ撮影→超音波を実施する技師がモニタ画面でマンモグラフィを読影(第1読影)→CADを参考にしてマンモグラフィ所見を記入→CADと自身の読影を参考に超音波にてwhole breast scanning後、超音波所見を記入、というものです。 医師は、マンモグラフィ読影(第2読影)と技師の超音波所見から総合的に判断し、要精査かどうかを決定します。過去画像もモニタで確認しながら行います。 超音波画像はOsiriX(オザイリクス)というイメージ処理ソフトウェアで管理し、過去の動画も含めて参照できるようにしています(図2)。 技師にはマンモグラフィを読影する際、必ずCADが指摘した箇所をすべて所見用紙に記入し、そのすべての所見を超音波で見るよう指導しています。 所見用紙には、要FNAC(穿刺吸引細胞診)、要医師判定、不要FNACの項目があり、基本的に当院では細胞診を第一選択としています。 検診成績は、要精査率が4.2%、無自覚の癌発見率が0.54%で、陽性反応適中度は、無自覚の癌でも13.8%です。

検診で発見された乳癌181例のうち、CAD指摘例が109例、CADの非指摘例が15例、マンモグラフィ所見なしが56例でした。 つまり、マンモグラフィ単独では30%が見落とされることになります。 CAD非指摘で、技師が超音波で指摘した例が15例ありますが、これらをすべて見逃したとしても、マンモグラフィ所見なしの56例よりはずっと少ない数です。 CADの成績は、石灰化は61例中60例を指摘しましたが、distortionは指摘できていません。 この点がCADの今後の課題です。distortionを指摘できる画像処理が実現すれば、このシステムは本当によくなると思われます。

MMG/CAD navigated US screeningは、うまく運用すれば時間を短縮でき、癌発見率、陽性反応適中度が良好な方法です。 CADは欧米ではあまり高く評価されていないそうですが、このような使い方をすれば非常に有用です。 CADをマンモグラフィ読影の単なる補助ツールとするのではなく、超音波検診の補助ツールとする、すなわちカテゴリー分類を行う医師の代理ツールではなくて、超音波施行者がマンモグラフィを見て、病変の有無をチェックするツールとして活用すれば、CADはどんどん発展し、広がると考えます。 偽陽性や偽陰性にはいくつかの傾向があることや、distortionは見つけられないことを念頭に置きつつ、石灰化は安心してCADに任せられるということです。

超音波検査の3要素と要精査基準

超音波検査の3要素は、低エコー病変(mass)、石灰化、distortionであると考えています。 これはマンモグラフィの3要素と同じです。超音波とマンモグラフィを同じように診断していく「Tandem Method」が、当院のやり方です。 「乳癌早期発見駅」を行先として目指し、マンモグラフィを超音波が見守る2頭立ての馬車をイメージしてください。

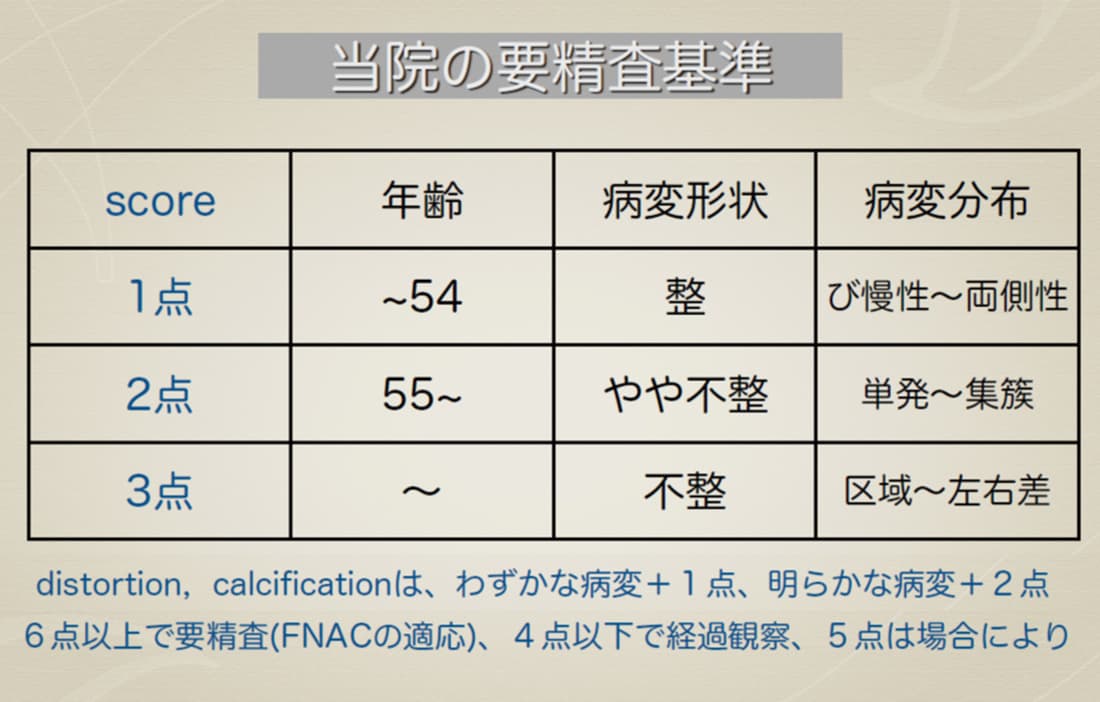

JABTSの診断基準は、腫瘤の場合は、内部エコーの有無、境界部エコーの有無、最後に後方エコーの有無と理論的に組み立てられています。 ですが、“形状”が含まれていません。私は“形状”は非常に重要と考えています。 また、非腫瘤性病変では6つの分類がありますが、構築の乱れが非腫瘤性病変の一つに入っており、これは間違いだと思っています。 当院では、年齢、形状、分布をスコア化し、超音波検査の3要素を加味して点数化していく方法を採用しています(図3)。 腫瘤や非腫瘤性病変という名称では呼ばず、病変の分布で見ています。石灰化のカテゴリー分類にあるような評価法と同じです。 超音波での病変も石灰化も、同じように考えていくということです。

年齢、形状、分布をスコア化し、低エコー病変(mass)、石灰化、distortionの3要素を加味して点数化していく方法。6点以上で要精査、5点は場合により精査、4点以下は経過観察となる。

最も重要なのは石灰化描出能

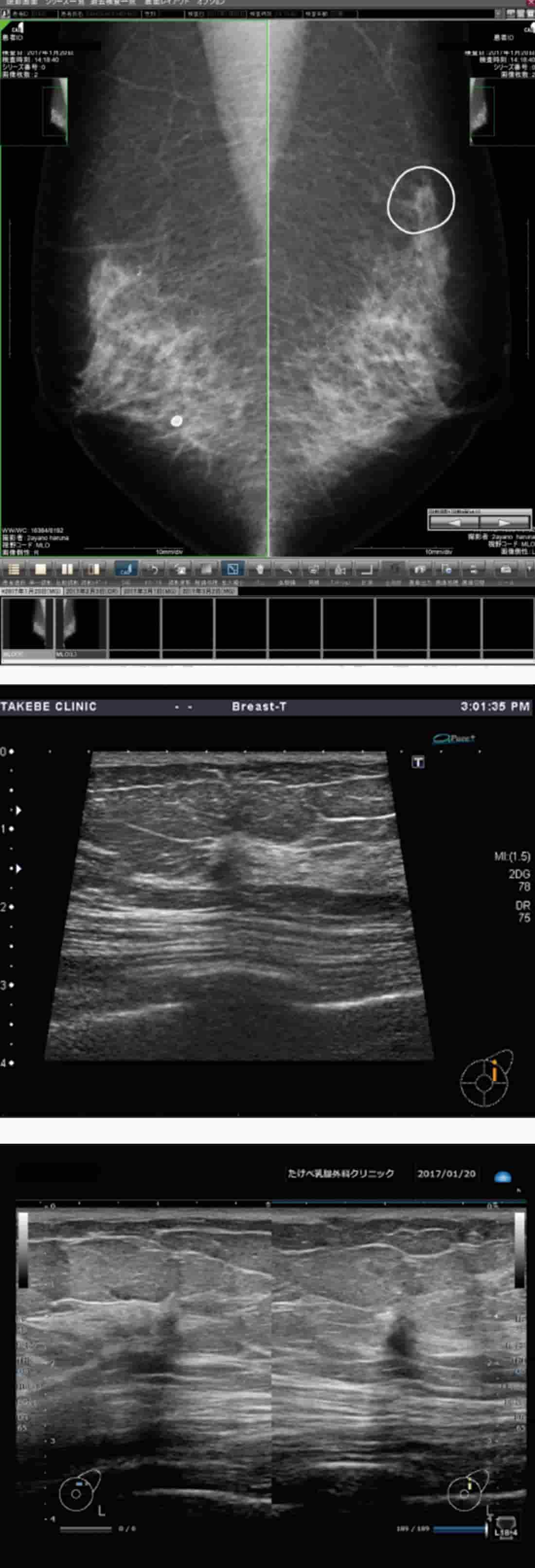

スクリーニングにおけるコニカミノルタの超音波診断装置「SONIMAGE HS1」(以下、HS1)の有用性は、強調差がある点です。 図4の症例は、左U領域にカテゴリー4または5の病変が認められたもので、CADはきちんと指摘しています。 HS1画像では低エコーが強調されて描出されます。小さな硬癌(scirrhous carcinoma)や、radial scar、invasive lobular carcinoma等では、このような強調差があるほうが医師は楽で、技師も見つけやすいです。スクリーニングではこのような強調差のある画像処理は有用であると考えます。 精査における有用性という点では、HS1では23Gの穿刺針の視認性が高く、プローブも小さくて軽いので使いやすいです。 耐久性も評価でき、薬剤などが付着してもビームの切れが少なく、超音波ガイド下での穿刺に適しています。

超音波検査において最も重要な画像処理能力は“石灰化描出能”だと思っています。石灰化が見える装置でなければ買うべきではないといえます。 石灰化は脂肪の中に入ってくると非常に見えにくく、機種によって見え方がかなり違います。 一般に国産メーカーのほうが石灰化描出能はすぐれています。ただし、最近の傾向として辺縁のなめらかさを強調する傾向が強く、キラッと光るものが筋状にリニアにみえる装置が多くなってきました。 石灰化の描出能については、一世代前の機種のほうがきれいに見えます。

コニカミノルタのHS1では、石灰化は少しべったりして大きく見えます。慣れないと石灰化に見えないこともあるのですが、慣れれば十分見えてきます。 脂肪の中にある石灰化で、これまで見るのが大変難しかったものも、HS1では良く見えます。図5はカテゴリー4の石灰化が認められる症例です。 CADはしっかり指摘しており、HS1で良く描出されています。

CADはしっかり指摘している(a)。他社の超音画像(b)に比べ、HS1の画像(c)では低エコーが強調されて描出される

このような強調差があるほうが医師は楽で、技師も見つけやすい。

「安い・早い・うまい」 CADと超音波の最強コンビ

マンモグラフィ/超音波同時併用検診の利点は、マンモグラフィでのFADやdistortionを超音波で要精査にしないというだけではありません。 検診の段階で、超音波で描出できないカテゴリー3、4の石灰化を、要精査とせずに経過観察とすることが可能になり、過剰診断を避けることができるという点であることを強調したいです。 ただ、このレベルを目指すには、よい機種を選ばなくてはいけません。また、石灰化を見つけるノウハウをしっかりと身につける必要があります。CADを見ながら技師が超音波検査をし、石灰化についてはカテゴリー3以上の場合、技師が見つけられなくても、医師が必ずもう一度見ることが必要です。 やはり医師のほうが技師より石灰化描出に優れている場合が多いのです。

この点で、コニカミノルタのマンモCAD「NEOVISTA I-PACS CAD typeM」と超音波診断装置「SONIMAGE HS1」の組み合わせは、「安い・早い・うまい」最強のコンビといえます。 HS1は検査室に置く機種としてさびしいと思う医師もいらっしゃるかもしれませんが、乳腺クリニックや乳腺外来では、全員が超音波装置を横に置いて聴診器代わりに乳腺を見るべきであり、そのような場に最適な装置です。

現在、当院ではマンモトームをまったく実施していません。各国の学会発表で、マンモトームはもう時代後れで、超音波できちんと見ることが大切だと主張してきています。 現在、過剰診断が非常に大きな問題になっています。それを検診の段階で“引っかけない”ことが大切です。 現時点での結論としては、カテゴリー3、4の石灰化で、超音波で見えない段階は経過観察でよく、要精査にしない、ということです。

香川県の乳癌が2001年から2010年でどう変化したかを調べたところ、確かに閉経後の乳癌が増えてはいますが、増加率でいうと閉経前では1.58倍、閉経後では1.55倍で、欧米型のように年齢別罹患曲線が年齢とともに上昇せず、上に平行移動しています。 まだまだ米国のような脂肪性乳房でマンモグラフィだけで検査できる人が増えてくるわけではないといえます。 特に40歳代の日本人では、やはり超音波がどうしても必要になってくるといえます。

今回、「10年後の対策型検診はどうなっているか」の予測をアンケート調査しました。マンモグラフィ/超音波分離併用検診かマンモグラフィ単独検診を選ぶ方が多いだろうと思っていましたが、マンモグラフィ/超音波同時併用検診を選ぶ方が多いという結果でした。 マンモグラフィ/超音波同時併用検診を実施するならば、ぜひ、今回紹介した“MMG/CAD navigated US screening”という方法を検討していただきたいと思っています。

※I-PACS CAD typeMはマンモグラフィー診断支援ソフトウェア MGCAD-iの旧機種名です。

カテゴリー4の石灰化が認められる症例。CADはしっかり指摘しており(a)、HS1で良く描出されている(b)。