世界初のプラネタリウムは?

プラネタリウム機器のあゆみをご紹介します。

プラネタリウムの歴史

世界初のプラネタリウムは?

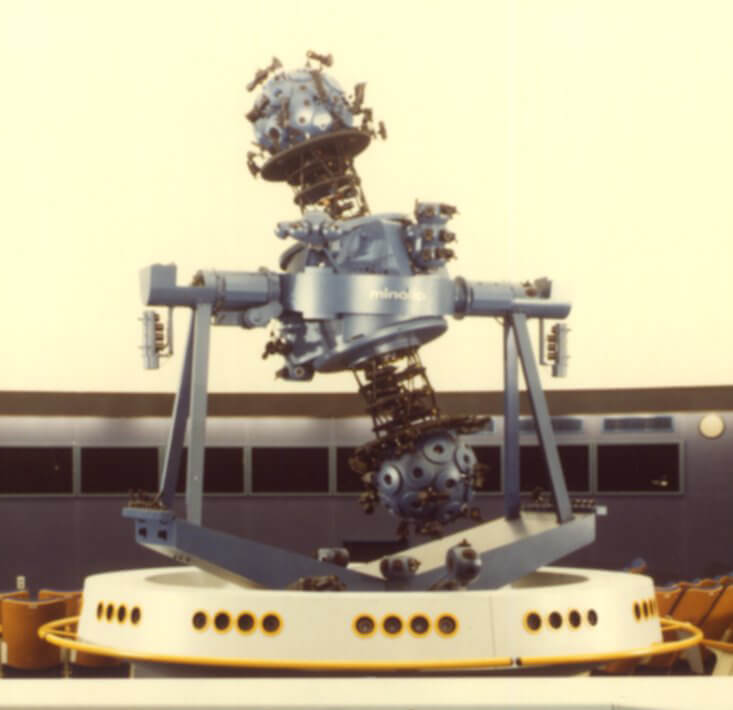

世界初のプラネタリウムは、1923年にドイツで誕生した「カールツァイス1型」です。4500個の恒星と5つの惑星の運行を再現することができました。当初は右図のような形で、プラネタリウムと聞いて多くの人が思い浮かべる通称「ダンベル型」と呼ばれる2球式のものではありませんでした。

日本で初めてプラネタリウムが設置されたのは14年後の1937年で、大阪市立電気科学館(現:大阪市立科学館)に設置されました。さらに21年後の1958年、千代田光学精工(株)(現:コニカミノルタプラネタリウム(株))が、初の国産プラネタリウムを完成させています。

1923年カールツァイス1型(画像提供:Carl Zeiss AG)

| 1923年 | 世界初のプラネタリウム完成【カールツァイス製】 |

|---|---|

| 1937年 | 日本に初めてプラネタリウムが設置【大阪市立電気科学館 】 |

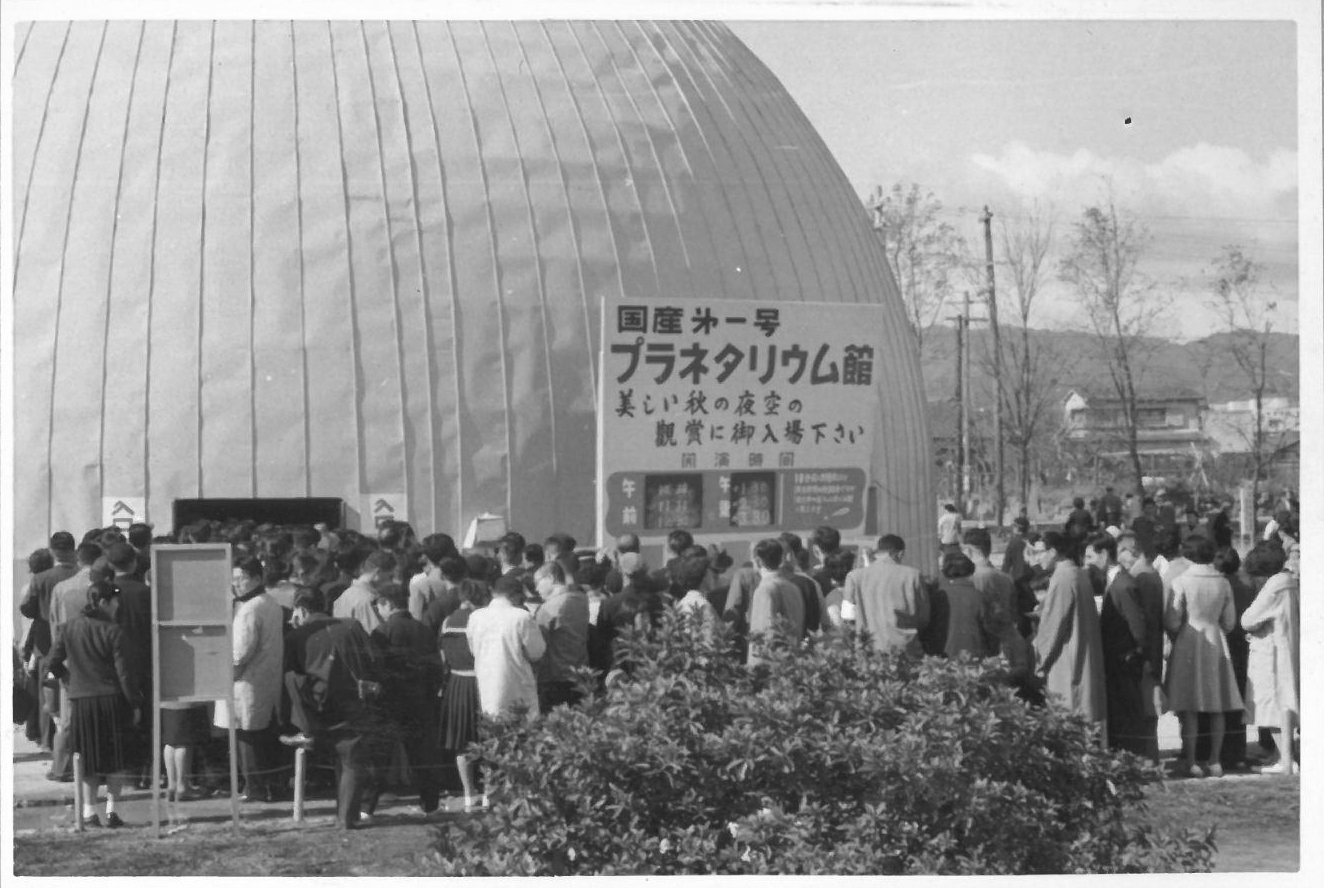

| 1958年 | 国産初のプラネタリウム完成、公開【科学大博覧会(阪神パーク)】 |

国産初のプラネタリウム公開

国産プラネタリウムが完成し、人々を魅了するようになったのは1958年のこと。コニカミノルタの前身である千代田光学精工が9月から11月まで兵庫県の阪神パークで開催された科学大博覧会に「ノブオカ式プラネタリウムⅠ型」を展示し、公開実演されたのが始まりです。ドームの大きさは、当時の日本では最大級の20.5m。その迫力は大反響を呼び、23万人が訪れました。

プラネタリウム会社は、世界に数社のみ。

全世界にプラネタリウム機器を開発・製造している会社は世界に数社しかありません。そして、そのうちの1社が、コニカミノルタプラネタリウム(株)です。パイオニアとしての実績と信頼を重ねてきたコニカミノルタの機器は、世界各国で活躍しております。

世界のプラネタリウム館数

プラネタリウム機器のあゆみ

プラネタリウムの機器はどのような進化を遂げてきたのでしょうか。コニカミノルタの機器をもとに、その歴史を紐解いてみましょう。

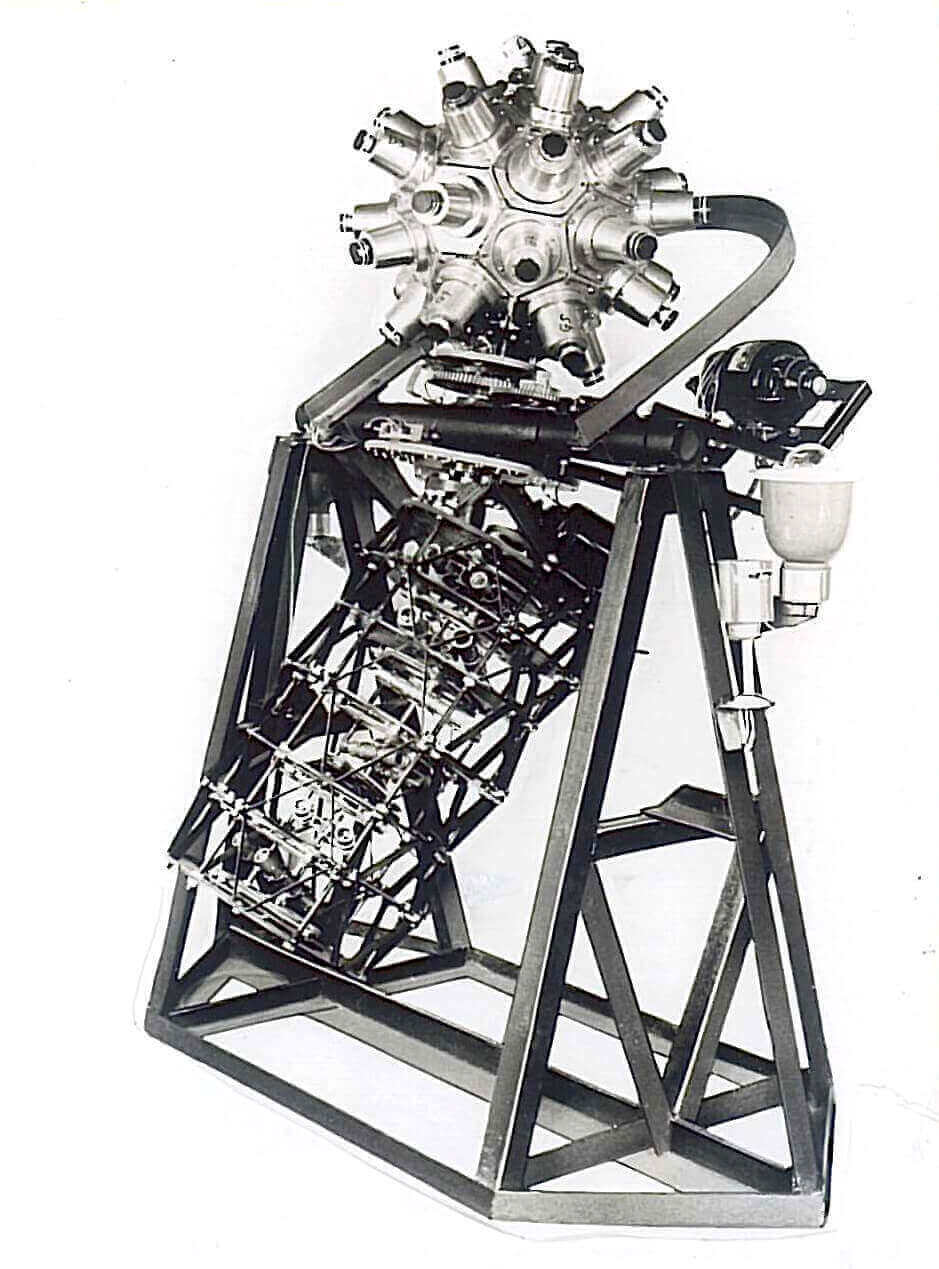

1958年 国産プラネタリウム1号機

千代田光学精工(株)(現:コニカミノルタ)社長の田嶋一雄は、すでにプラネタリウムの研究・開発をしていた信岡正典氏を嘱託として招聘すると国産第一号機を完成させ、1958年9月に阪神パークで開催された科学大博覧会で実演投映をした。

1966年 初の量産モデル

ミノルタカメラ株式会社のプラネタリウム部門(現:コニカミノルタプラネタリウム株式会社)が初めて量産モデルとして完成したのが「MS-10」です、合計58台が生産されたうち、1966年に山口県山陽町(現:山陽小野田市)に1号機が設置されました。

派生モデルは米国にも輸出され、2017年にアカデミー賞で6部門を受賞した映画「ラ・ラ・ランド」ではロサンゼルスのグリフィス天文台のシーンで、この機種が登場しています。

2023年10月にコニカミノルタプラネタリウムが運営するプラネタリアTOKYO(有楽町)では、プラネタリウム100周年記念事業公認企画として、現存するコニカミノルタ製最古のプラネタリウム「ミノルタプラネタリウム MS-10」1号機の公開展示を行いました。

1978年 自動演出装置の導入

「ダンベル型(2球式)」プラネタリウム全盛期真っただ中の1978年には、自動演出装置が完成し、それまで場面ごとに手動で操作していた星の投映の完全自動化が実現しました。この装置は東京・池袋のサンシャインプラネタリウム(現:コニカミノルタプラネタリウム"満天"in Sunshine City)に初めて導入されました。

MS-18AT(サンシャインプラネタリウム)

1985年 一球式プラネタリウムと傾斜型ドームの登場

インフィニウム(つくば科学万博)

足もとにまで広がる星空の臨場感を演出する傾斜型ドームと、一球式プラネタリウム「インフィニウム」が登場。一球式の最大の特長は、太陽系の他の惑星から見た天体の動きを再現できることでした。1985年に開催された「つくば科学万博」では1号機が活躍しました。

1997年 星空と360度デジタル映像の融合

光学式プラネタリウムと、CG映像を投映する全天周映像投映システムが融合した、世界初の統合型プラネタリウム「ジェミニスター」が誕生。光学式が映し出す美しい星空と、全天周映像投映システムが描き出すCG映像とが相まって、新しいドーム映像空間が創り出されます。

ジェミニスター(ディスカバリパーク焼津)

2001年 星空投映とマルチメディア投映機能が1台に

メディアグローブ

プラネタリウムをもっと身近に、という想いから、1台で星空投映とマルチメディア投映の両方を行うことが出来る「メディアグローブ」が開発されました。投映するドームの直径は3~6m、投映機器自体もキャスター付きで移動可能なので、学校やアミューズメント施設などにも設置が可能となり、用途が限りなく広がります。

2009年 デジタル投影機のさらなる進化へ

2009年には「スーパーメディアグローブⅡ」が開発されました。「メディアグローブ」シリ ーズでのコンセプトを受け継ぎ、さらなる高解像度と高コントラストによる投映画像の高画質化と、操作性向上を含めた高機能化を実現。今までのデジタルプラネタリウムでは表現しきれなかった漆黒の宇宙空間などコントラスト の高いシャープな映像を、つなぎ目無く再現することが可能になりました。

2015年 技術の結集となる究極のプラネタリウム

当社がこれまでに培った技術を結集した「インフィニウム Σ」は、2015年に誕生しました。漆黒の空に輝く明るくシャープな星々、奥行きのある天の川、極限まで磨いた静音性を実現可能なものにしました。

また外観デザインは、グッドデザイン賞や機械工業デザイン賞を受賞しました。

>>詳細はこちら

2018年 本格的な機能はそのままにコンパクト化を実現

2018年に中規模、小規模向けのドーム投映に適した「コスモリープΣ」が登場。

星座絵や星座線の絵柄を、世界で初めてスターボール(恒星球)内に搭載することに成功しました。

また「インフィニウム Σ」に続いて、2018年のグッドデザイン賞金章に選ばれ、ドイツや中国などでも賞を受賞しました。

>>詳細はこちら

2019年 デジタル投影機のさらなる進化へ

2019年には「メディアグローブ」シリーズの最新作「メディアグローブ Σ SE」が生まれました。138億光年先の宇宙の果てまでシミュレーション可能となりました。プラネタリウム施設だけでなく、アミューズメント施設や飲食店など、幅広い分野において世界各地で活躍しています。

>>詳細はこちら

2019年 LEDドームの登場

自発光スクリーンにより、圧倒的な没入感・臨場感を実現するLEDドームシステム 「DYNAVISION-LED」が登場。これまでの業界の常識を覆す、圧倒的な映像美を実現させました。

従来のプロジェクターによる投映方式では表現が難しかった、抜けるような青い空や海、真っ赤な夕焼け、キラキラと輝く星空なども美しく再現することができます。

>>詳細はこちら