ひかり豆辞典

ひかり豆辞典

むらについて

近年、テレビ・プロジェクタ投影面積の大型化に伴い、表示部分の明るさのむら、色のむらが目立ちやすくなってきております。

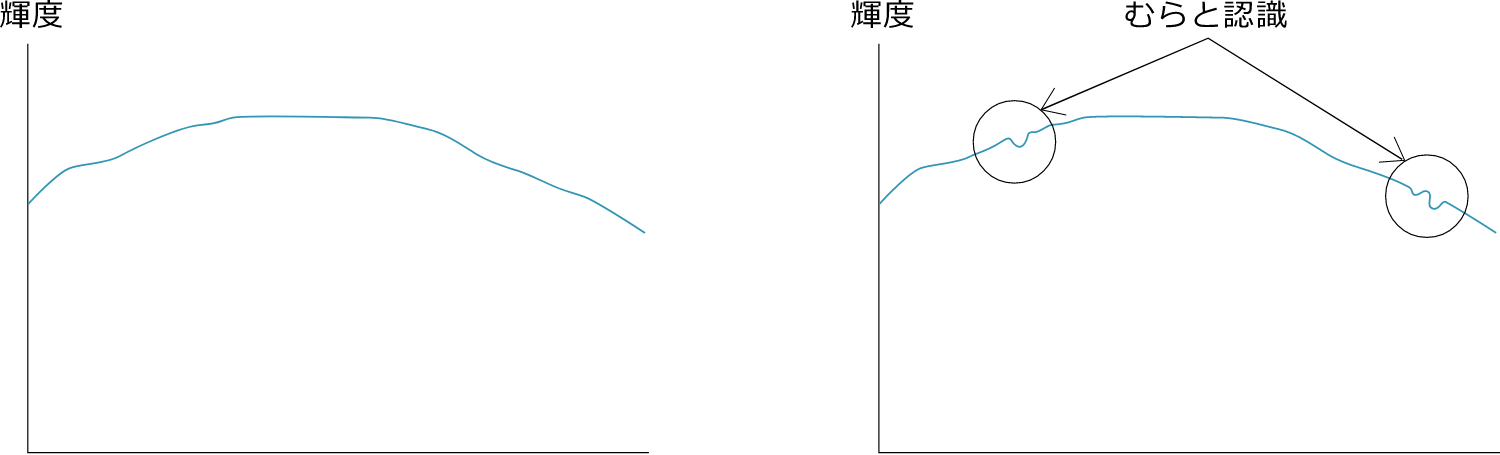

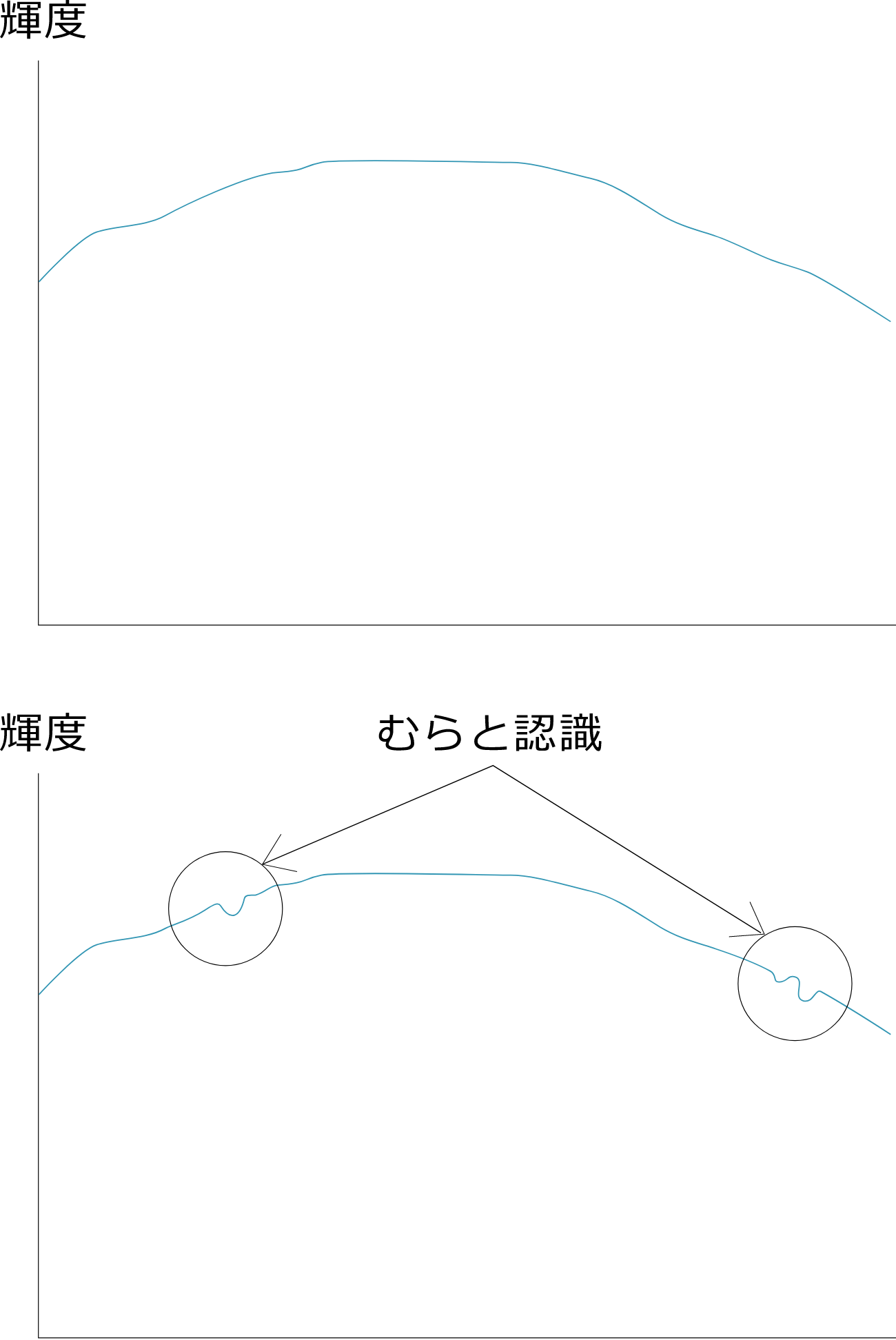

むらというものは人間が表示部を見た時に、最終的に認識する不均一性と言えると思います。

むらは輝度の不均一性、色度の不均一性に対してそれぞれコントラスト差、面積等の要因が複雑に絡み合うと思われます。そして最終的にはこれに人の目の視覚特性が大きな因子として加わり、明確な定義付けが難しい状況です。

むらについての規格

1.SEMU

定義付けが困難な状況の中、「SEMU」という定義が2002年に規格化されました。

これはSEMI (*)において、SEMU (SEMI

MURAの略称)というむらの測定単位が標準化されました。

これは液晶のみならず、ほかのFPDも対象になります。

測定には2次元色彩輝度計が必要になり、サンプルの輝度のみならず、むらの面積も必要になり計測が特殊な形になります。

・SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)の略で世界の主要な半導体/フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置・材料メーカが所属する非営利の工業会組織のこと

2.JEITA

JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)2005年発行の「EIAJ ED-2810有機ELディスプレイモジュール測定方法」内で輝度むらの測定方法、白色色度むら測定の記載があります。ただしこれは表示部内の縦横方向に3×3の9点部分の輝度・色度測定値を基本にしますので、9点以外の場所にむらがある場合には有効ではありません。

現状の測定方法

むらについての統一的なルールが不明確な状況ではありますが、何らかの客観的な評価を行おうとした場合、CCDセンサを用いた2次元輝度・色度測定がベターな方法として存在します。

この場合、2次元色彩輝度計に求められる機能・性能として主に以下があげられます。

1.人間の眼の感度に近似したセンサー特性が求められること

普通のカラーCCD感度は人の眼の感度とは異なっており、正しい輝度・色度測定が困難

2.CCD解像度が高いこと

例えば200×200ぐらいの解像度では、微少面積部分の輝度変動を捕捉できない

3.CCD画素毎の感度誤差が少ないこと

CCD画素毎の感度にむらがあると、サンプルの輝度分布、色度分布を正確に測定できない

具体的な測定機器

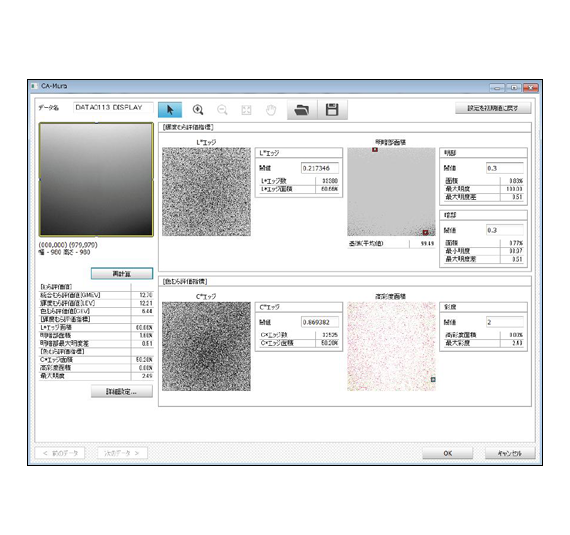

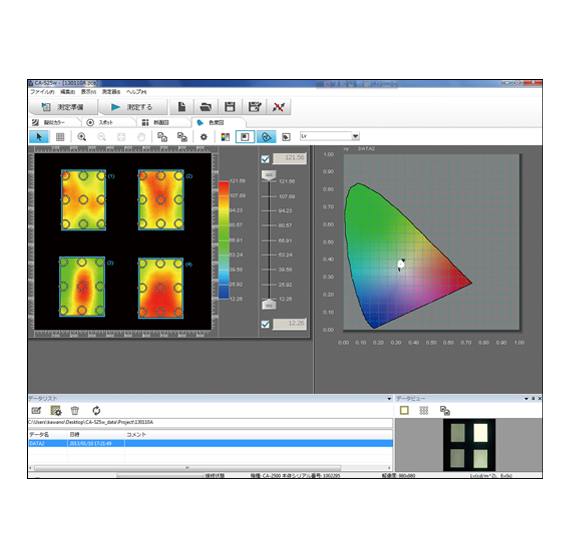

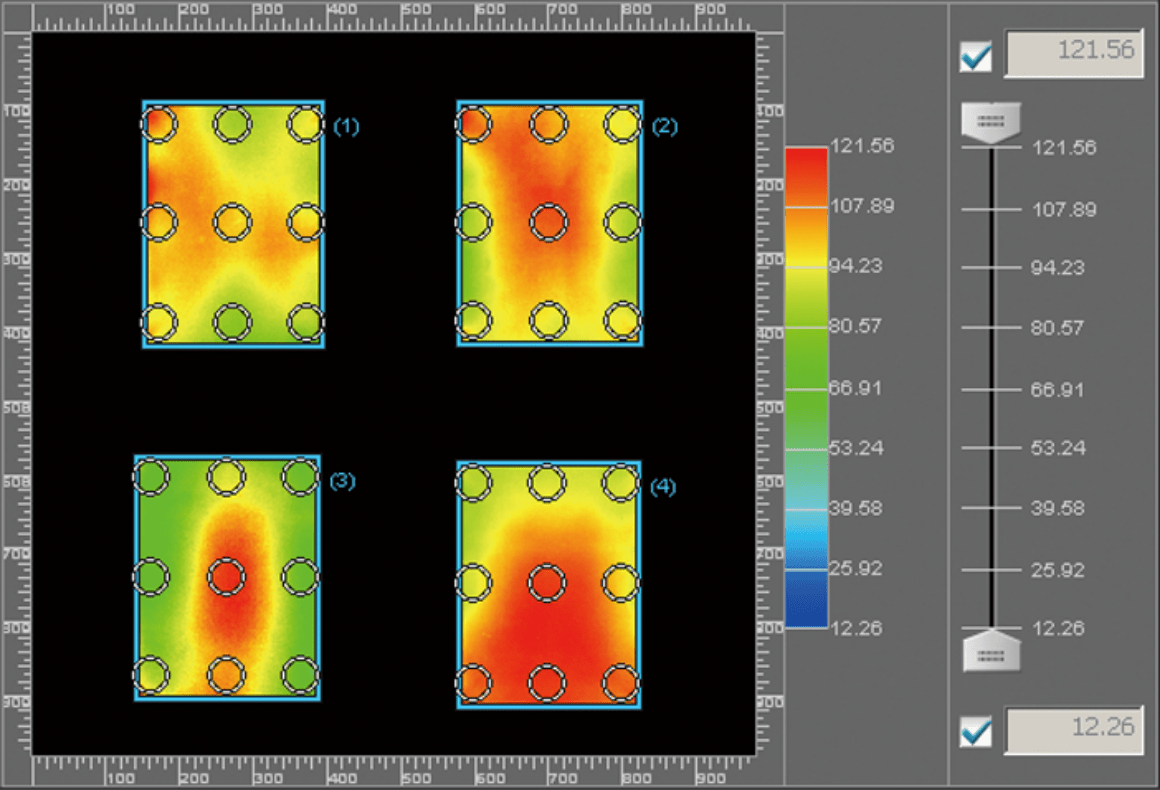

弊社では人間の眼の感度に近似したセンサを用い、CCD画素内の感度誤差を抑え解像度980×980の2次元色彩輝度計CA-2500を販売しております。

CA-2500のデータ管理ソフトウェアにて、測定対象物の輝度、色度の分布を観察することができます。

測定結果例

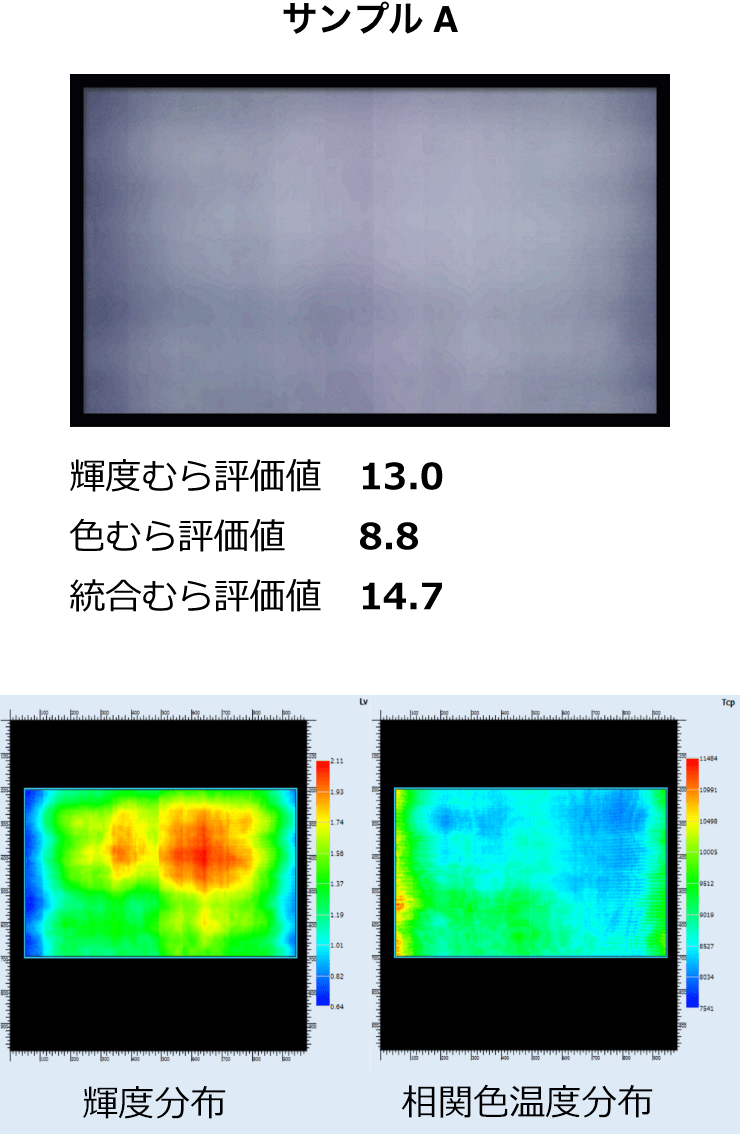

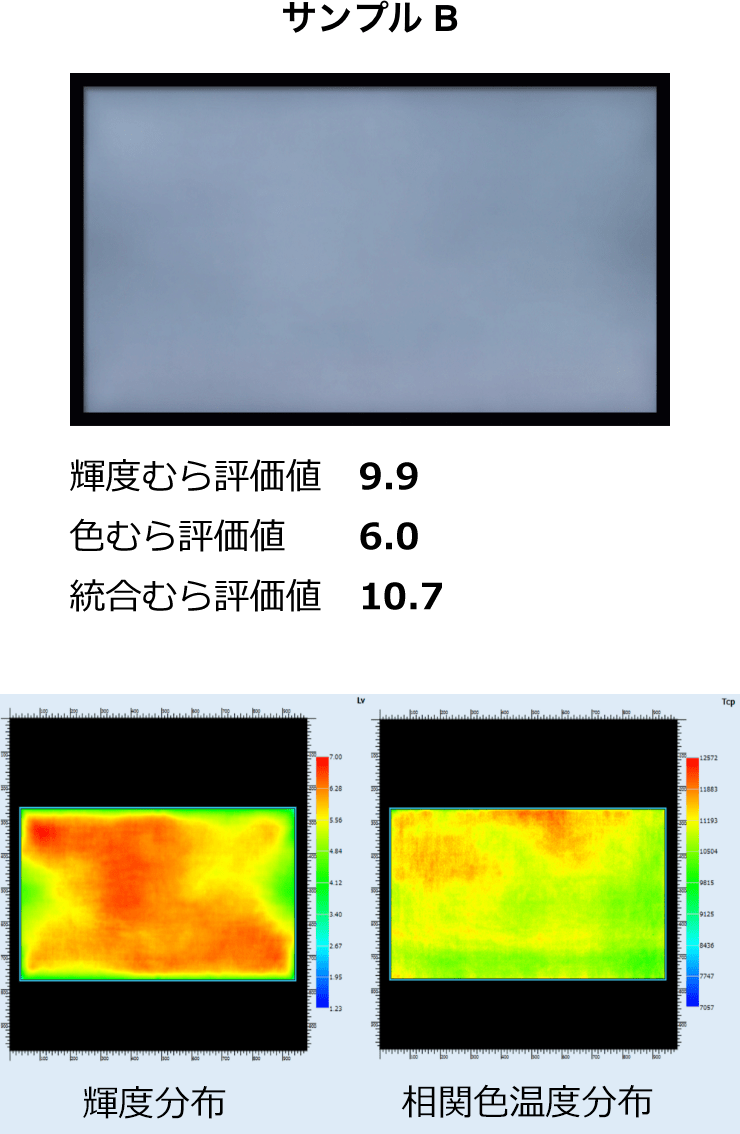

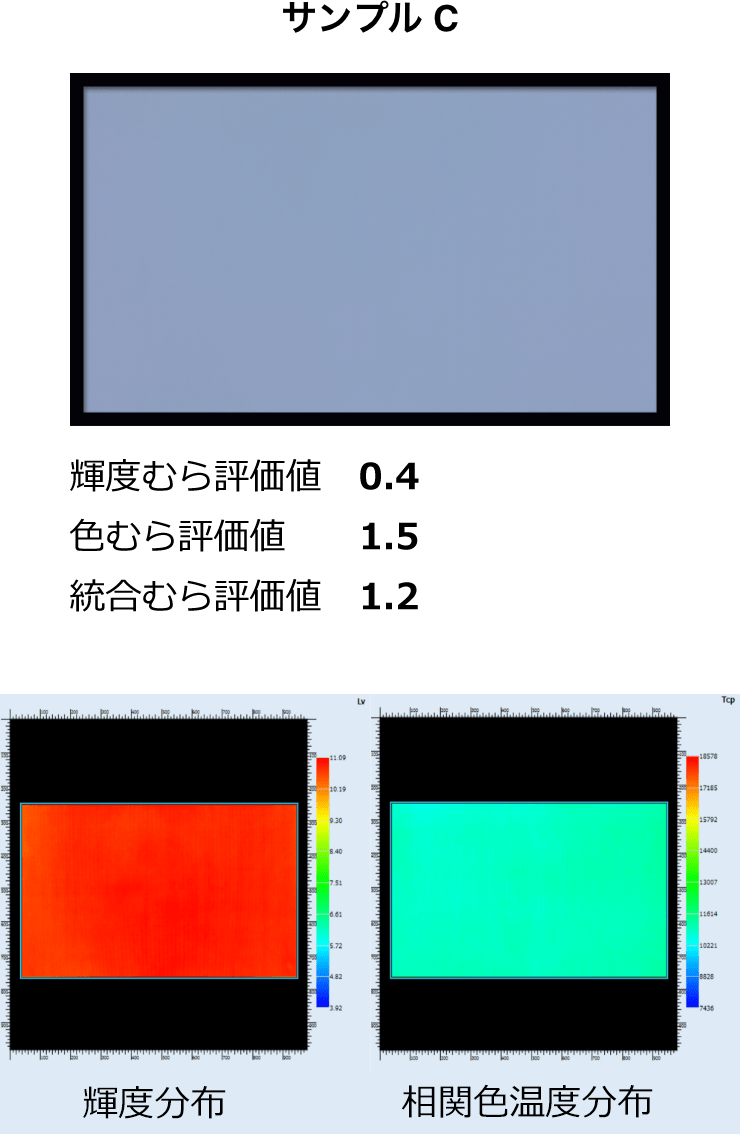

むらの状態が異なる3種のディスプレイを2次元色彩輝度計CA-2500にて測定しました。

別売りオプションのソフトウェアCA-Mura※を用いると、「輝度むら」、「色むら」、「統合むら」の3種類の独自指標でむらを定量化する事もできます。

※ソニー株式会社で開発された「むらの定量評価手法」を用いています。

2次元色彩輝度計による三刺激値XYZデータから、輝度分布情報、色度分布情報を取り出し、視覚の空間特性を加味します。そこから、色空間座標系のひとつであるL*a*b*表色系へ変換を行い、エッジ処理・明暗部処理(輝度むら)、高彩度処理(色むら)を経て、輝度むら評価値(LEV)、色むら評価値(CEV)そして両評価値を基に求めた統合むら評価値(GMEV)が算出されます。