戦略

環境のマテリアリティの特定

「中期環境計画」2025における環境目標

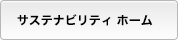

環境のマテリアリティ評価・特定プロセス

企業が取り組むべき環境問題は気候変動や資源枯渇、プラスチック汚染、水、生物多様性など多岐にわたります。コニカミノルタは、昨今の社会情勢や事業環境の変化も踏まえ、社会課題と事業がより連携した取り組みの実現を目指すために、優先的に取り組むべき環境の重点課題(マテリアリティ)を特定しています。サステナビリティの視点で5つのマテリアリティを特定し、そのうち環境に関わるマテリアリティ(「気候変動への対応」「有限な資源の有効利用」「社会における安全・安心確保(化学物質安全)」)につき、さらに詳細な分析を行うことで、具体的な施策の設定を行っています。

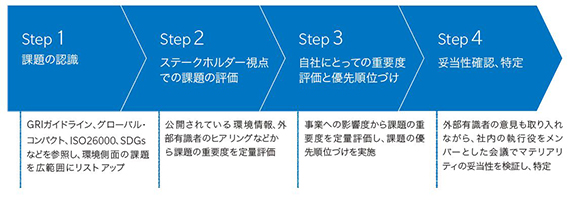

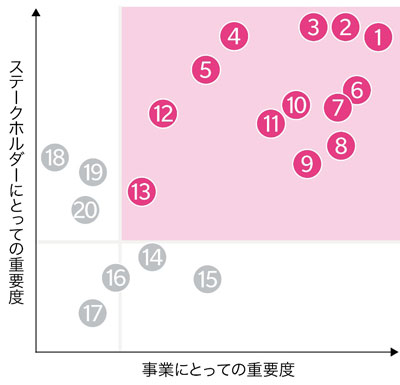

マテリアリティの特定にあたって、まずは国際的なガイドラインや、多様なステークホルダーからの要請事項を反映させて課題を網羅的にリストアップします。そして、抽出された環境課題を、「ステークホルダーにとっての重要度」と「事業にとっての重要度」という2側面から評価を行います。事業にとっての需要度の評価は、リスク分析では発生した時に損失する利益額を、機会分析では創出する利益額を、それぞれ5段階の水準を設定して定量的に行います。重要度の判断にあたっては、外部の有識者の意見を取り入れることで、客観的な視点を維持しています。

環境推進会議で議長を務めるグループ環境責任者は、これらのマテリアリティの評価プロセスおよび評価結果の妥当性を検証し、優先的に取り組むべき環境のマテリアリティを特定します。

機会とリスクの両側面から環境の重要課題(マテリアリティ)を設定

コニカミノルタでは、環境のマテリアリティ評価・特定にあたり、事業に関わる多様な環境要因を「機会」と「リスク」の両側面で把握し、そのなかから、解決することが事業成長につながる重要課題(マテリアリティ)を選定しています。また、重要課題それぞれについて、毎年レビューを行うことで、課題設定と計画の妥当性を担保しています。

こうした仕組みによって、事業強化の目標と環境課題における目標とを一致させ、経営トップから組織全体にまで及ぶコミットメントとし、実効性の高い環境経営を実現しています。

【機会側面】

※紫で記載した項目は「削減貢献創出」、青の項目は「自社責任範囲」

| マテリアリティ(機会) | |

|---|---|

| 1 | 印刷産業およびアパレル産業のサプライチェーンを変革するデジタルソリューション |

| 2 | インクジェット技術による、顧客製造プロセスの変革 |

| 3 | 使用済みプラスチックの分別・リサイクルに寄与するセンシング技術 |

| 4 | 企業の環境課題解決を支援し、新たなイノベーションを創出するエコシステム |

| 5 | 調達先と共にエネルギー削減・再エネ促進 |

| 6 | ガス監視による温室効果ガス漏洩防止で事業拡大 |

| 7 | 再生可能エネルギーの早期導入 |

| 8 | エネルギー削減で費用削減 |

| 9 | 自社製品の回収と有効活用により新規市場開拓、競争力強化 |

| 10 | 低カーボンフットプリントの材料・部品・製品サービスの提供 |

| 11 | 再生可能資源・循環資源の利活用 |

| 12 | オフィスなどの働き方変革によるエネルギー・紙使用量低減 |

| 13 | 生物多様性への対応によるステークホルダーからの支持の獲得 |

| 14 | 水インフラ、老朽化対策や監視に貢献 |

| 15 | 再エネ・新エネに資する技術 |

| 16 | 生態系の復元に資する技術 |

【リスク側面】

| マテリアリティ(リスク) | |

|---|---|

| 1 | 生態系汚染やヒトへの健康被害につながる物質の禁止(化学物質規制強化への対応) |

| 2 | 新たな排出規制・税制、エネルギー価格上昇、化石燃料の代替化による製造コスト上昇 |

| 3 | 再生可能エネルギーの導入遅れ |

| 4 | 1.5℃・ネットゼロ目標に対する実績不足 |

| 5 | インターナルカーボンプライシング、役員報酬連動の導入遅れ |

| 6 | カーボンフットプリントの提供・開示、および低フットプリント化遅れ |

| 7 | 非持続的な資源利用、自然資源の供給量不足、森林資源へのアクセス制限による競争力低下 |

| 8 | 気候災害によるサプライチェーン分断 |

| 9 | 自社製品部材の低炭素化、製品省エネへの対応不足 |

| 10 | 製品・部品のサーキュラーエコノミー対応遅れ |

| 11 | 容器包装のサーキュラーエコノミー対応遅れ |

| 12 | 非財務情報開示への対応不足によるステークホルダー評価低下 |

| 13 | 土壌汚染防止への対策費の発生 |

| 14 | 資源の枯渇(希少金属) |

| 15 | 水資源の枯渇・水リスクによる調達・生産の遅延・停滞 |

| 16 | バーチャル・ウォーターがコスト化 |

| 17 | 製造や原料使用による生態系破壊影響 |

| 18 | 大気汚染 |

| 19 | 水質汚染 |

| 20 | 廃棄物順法管理 |

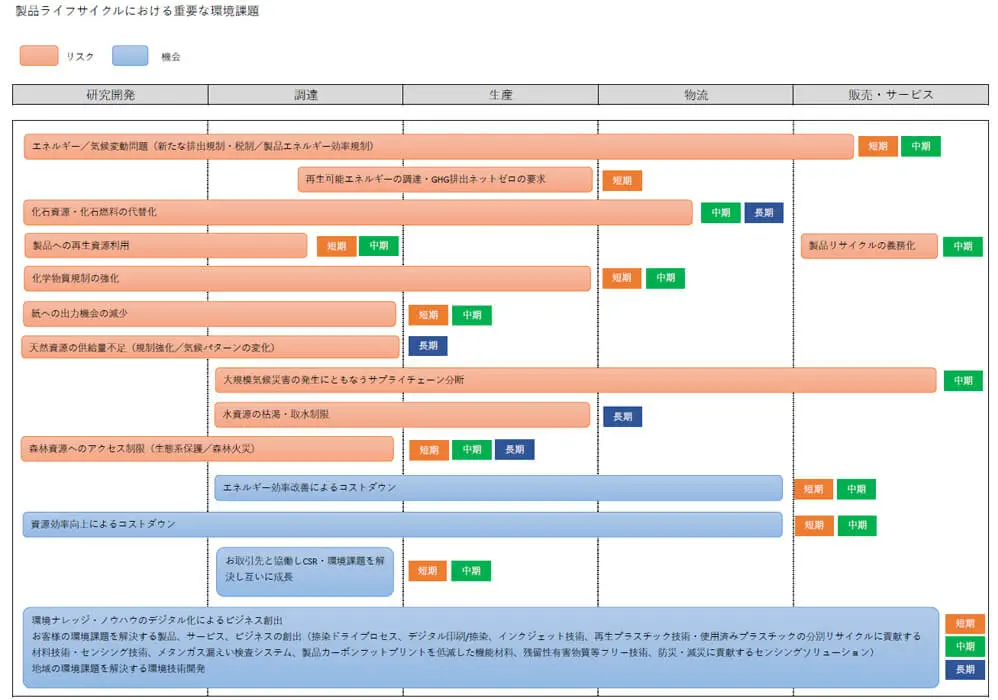

製品ライフサイクルにおける重要な環境課題

コニカミノルタでは、バリューチェーン全体で、事業セグメントの各担当部門(企画・開発部門、調達・生産部門、販売・サービス部門など)が具体的に取り組むべき環境のマテリアリティ(リスク・機会)を特定しています。そして、重要な環境課題に関連する事業リスク・機会の実現の時間軸(時期)を、短期・中期・長期の視点で捉えています。