役員メッセージ

2003年のコニカとミノルタの経営統合以来、サステナビリティを常に経営の中核に

当社にとってのサステナビリティとは、「事業活動によって社会・環境の課題を解決することにより持続可能な社会の実現に貢献するとともに会社が成長していくこと」です。経済合理性のある事業を通して社会・環境課題を解決することで、当社の持続的な成長を遂げることができると考えています。この考えに基づき、2003年の経営統合以来、サステナビリティを常に経営の中核に位置づけ、社会課題や環境問題の解決に貢献しながら成長することを目指してきました。2020年には10年後の2030年にあるべき「持続可能な社会」の姿を見据えて、社会・環境課題が当社に与える影響を機会とリスクの観点から評価し、そこからのバックキャスティングによって5つのマテリアリティを特定しました。2023年度からスタートした新たな中期経営計画でもこの基本的な考え方を継承し、新たな価値創造プロセスに沿ってマテリアリティの実現を追求していきます。

価値創造プロセスを持続的に循環させることで会社の成長を

新中期経営計画では、「顧客との共創」を中心に位置づける形で価値創造プロセスを展開、循環し続けていきます。当社の事業は将来的な社会課題を起点にバックキャスティングすることで価値を生み出すことを考えています。

そのプロセスで、特に注力するのは強化事業を通じてのお客様との共創です。お客様との密接な関係が収益化の確度を高め、そのお客様を通じて広く社会に影響を与えることが当社の価値創造の源泉になっています。具体的な社会・環境課題に合わせたお客様との共創を追求することで社会により大きな価値を提供していくとともに事業をさらに拡大し持続的成長を実現します。お客様とともにお客様の先のエンドユーザーや社会の変化を長期視点で見据えて産業バリューチェーンに変革をもたらすことで、当社だけでは実現しえない大きな社会的インパクトの実現を目指します。また、そのためには、これまで以上に当社の多様な人財の活用、事業を超えた技術の融合も進めていきます。

新たな価値創造プロセスによるマテリアリティの実現

当社は新たな価値創造プロセスに従い、事業活動を通じて5つのマテリアリティである「働きがい向上および企業活性化」「健康で質の高い生活の実現」「社会における安全・安心確保」「気候変動への対応」「有限な資源の有効活用」を実現していきます。

例えば、プロフェッショナルプリント事業では、「アナログ印刷からデジタル印刷へのシフト」を推進し、付加価値の高い印刷物が効率的に活用され、印刷による環境への負荷が最小化される世の中を創ることをビジョンとしています。加飾印刷まで含む当社のデジタル印刷システムは、省力化とスキルレス化、リモート化により大幅な作業時間短縮をもたらし、印刷現場のクリーンな労働環境、創造性や活気のある職場に変えることにつなげていきます。さらに、印刷物の可能性を追求する発注元(ブランドオーナー)、印刷物を配送する物流の現場まで含めた印刷物のサプライチェーン全体の変革を目指します。新中期経営計画では、環境負荷低減が求められる世界的潮流のなかで、産業印刷分野における注力分野をラベル印刷、パッケージ印刷、テキスタイル印刷のデジタル化と設定しました。ターゲット顧客をサステナビリティを強く意識する印刷会社様・ブランドオーナー様とし、「納得する印刷物が仕上がる」「プロが使いこなせる」ことにこだわることで、お客様とともにデジタル化による事業成長と大きな社会・環境価値創出を図ります。

またヘルスケア事業では「身近なモダリティとITサービスを進化させて、『簡便に高度な診療』を可能にする」ことをミッションとしています。高付加価値イメージングによって見えないものをみえる化し、高度な診療を可能にすること、そして医療ITの力でクリニックのワークフローを改革し業務の効率化をサポートすること、この両軸によって医療の進化を実現し、「早期診断」「医療費抑制」「QOL(クオリティオブライフ:生活の質)向上」に貢献します。

このように当社の価値創造の源泉である無形資産の最大活用、顧客との共創により、社会貢献のみならず財務価値への変換および事業成長を実現することで、お客様や社会にとってなくてはならない存在であり続けます。

環境活動による事業成長に向けて

長期ビジョンの達成に向けては、当社にはこれまで培ったさまざまな経験があります。製品ライフサイクルCO2などの自社責任の環境負荷低減のためには、自社の生産プロセスの省エネ・脱炭素・省資源を推進するグリーンファクトリー活動、お客様の製品使用時の環境負荷削減など、製品の環境対応を推進するグリーンプロダクツ活動、さらに、そのような低環境負荷の性能を販売につなげるグリーンマーケティング活動があります。開発・生産・販売などすべての機能において製品ライフサイクルCO2削減を自分事化して関わっていく仕組みが根づいています。

また、当社は製品ライフサイクル以外のCO2や資源の削減貢献についても、長年取り組んできました。先に述べたプロフェッショナルプリント事業が推進する「アナログ印刷からデジタル印刷へのシフト」においては、従来のアナログ印刷に比べ、各工程で使われる版が不要となり、また、色・位置調整作業を大幅に削減します。その結果、お客様においてCO2や資源使用の大幅な削減をもたらします。これは、紙以外への媒体の印刷に対しても貢献を拡大しています。近年環境への配慮がますます重要視されているテキスタイル業界においても、スクリーン印刷からデジタル印刷に転換することで、染色時の環境負荷の大部分の要因である洗浄水や定着のためのエネルギーを不要とします。

2025年に向けた中期経営計画での強化領域であるインダストリー事業領域においても、新たな環境貢献の創出にチャレンジしています。具体的な事例の一つは、IJ(インクジェット)コンポーネント事業におけるモノづくり現場へのインクジェット方式の導入です。プリント基板、ディスプレイといった電子デバイス製造工程や、軟包装パッケージ、建材、太陽電池などの特殊印刷において、インクジェット化によるお客様のワークフロー転換、新しいモノづくりの実現を目指していきます。例えば、プリント基板のソルダーレジスト工程は、従来の写真現像方式を用いたプロセスに対し、インクジェット方式は、プロセスを大幅にシンプル化することができます。また、工程削減による顧客企業での作業環境の改善だけでなく、VOC(揮発性有機化合物)・廃液フリーによる環境負荷の大幅な低減が期待できます。

調達先やパートナー企業との連携によって脱炭素化を加速

さらに、製品ライフサイクル以外の環境負荷削減の取り組みとして特徴的なものに、「カーボンニュートラルパートナー活動」による調達先のCO2削減支援の取り組みがあります。従来は環境・エネルギーの専門家が調達先を訪問し支援していたため、対応可能な企業数は年間3~4社に限られていましたが、省エネ診断を自動で行うシステムの自社開発により、年間10社程度の調達先との協業が可能となりました。このCO2削減支援の成果は、当社の調達分以外の環境負荷削減にも波及し、当社の責任範囲外の環境負荷削減貢献に結びつくものです。近年、サプライチェーン全体でのサステナビリティへ強化が重要な課題となっていますが、当社は長年の経験と、DXによる効率化により、サプライチェーン全体の脱炭素化を進めています。

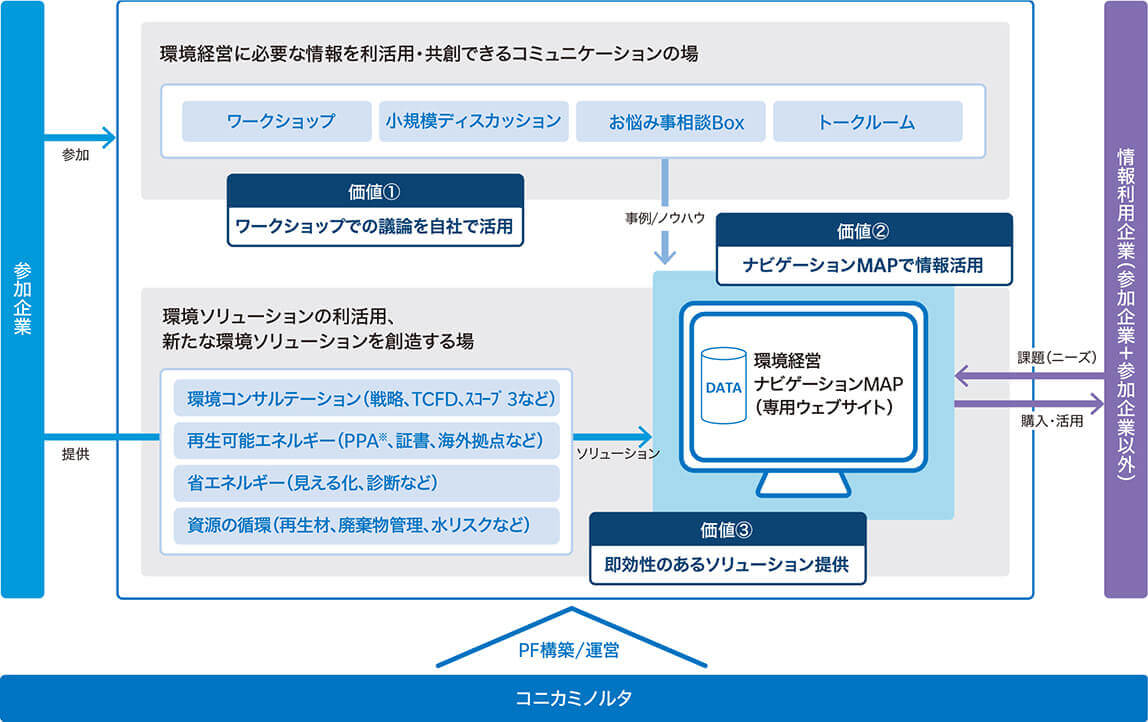

2020年度から開始した「環境デジタルプラットフォーム」も重点的な取り組みです。環境負荷低減のためのエコシステムとして立ち上げた「環境デジタルプラットフォーム」は、16社で立ち上げましたが、2023年7月には86社に参加企業が拡大しています。カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーをテーマにワークショップやナレッジの共有を行いながら、異業種が知恵を出し合い利用することで、業務効率を上げるとともに、企業間の連携、共創によるイノベーション創出を促進させ、地球規模での環境課題解決を目指すものです。

- ※

- PPA:Power Purchase Agreement(電力販売契約)

2050年に「CO2ネットゼロ」「地球資源使用ゼロ」へ

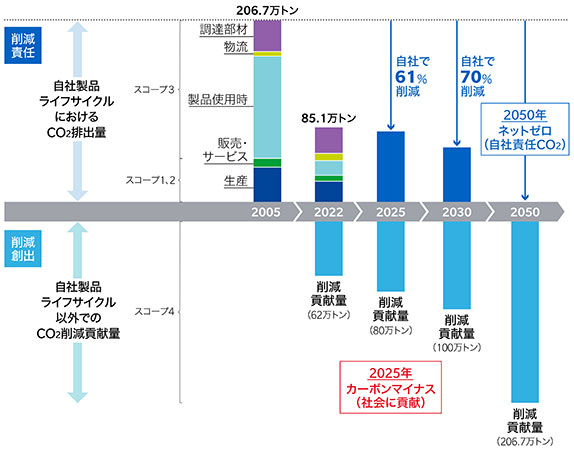

上記の取り組みを踏まえ、当社の環境経営においては、カーボンマイナスという独自の概念を取り入れた長期環境ビジョン「エコビジョン2050」を打ち出しています。カーボンマイナスは、自社の責任範囲である製品のライフサイクル環境負荷の低減にとどまらず、責任範囲外の環境負荷低減へ貢献し、それが責任範囲の排出量を上回る状態を生み出すことを目指し、お客様や調達先との協業に取り組むものです。この考え方や取り組みが、環境経営のコンセプト「環境課題を解決していくことで、事業を成長させ、さらには新しい事業を創出していくこと」を具現化し、さまざまなステークホルダーの皆様からの非財務活動に対する高い評価につながっていると考えています。

その一方で、グローバル市場における、脱炭素社会、循環型社会への移行のスピードは急速に高まっており、効果的な非財務活動を維持するためには、これまでの当社の取り組みスピードをもう一段階加速させることが必要になっていました。これを受けて、新たな中期経営計画において、非財務指標としての長期環境ビジョンも見直しました。

気候変動に関しては、その責任範囲である製品ライフサイクルCO2を2050年に2005年度比 80%削減としていましたが、新たに2050年ネットゼロを目指すこととしました。これは、当社の事業そのものを脱炭素社会に適合させる意思を表したものです。さらに、責任範囲外である削減貢献量が責任範囲の排出量を上回る「カーボンマイナス」の達成を、2030年から2025年に前倒して目指すこととしました。社会が脱炭素に大きく変化するなかで、当社が自らの排出以上の貢献を示すことで、事業を通じた大きな社会貢献の価値を示し、それが事業の成長を後押しすることを目指したものです。

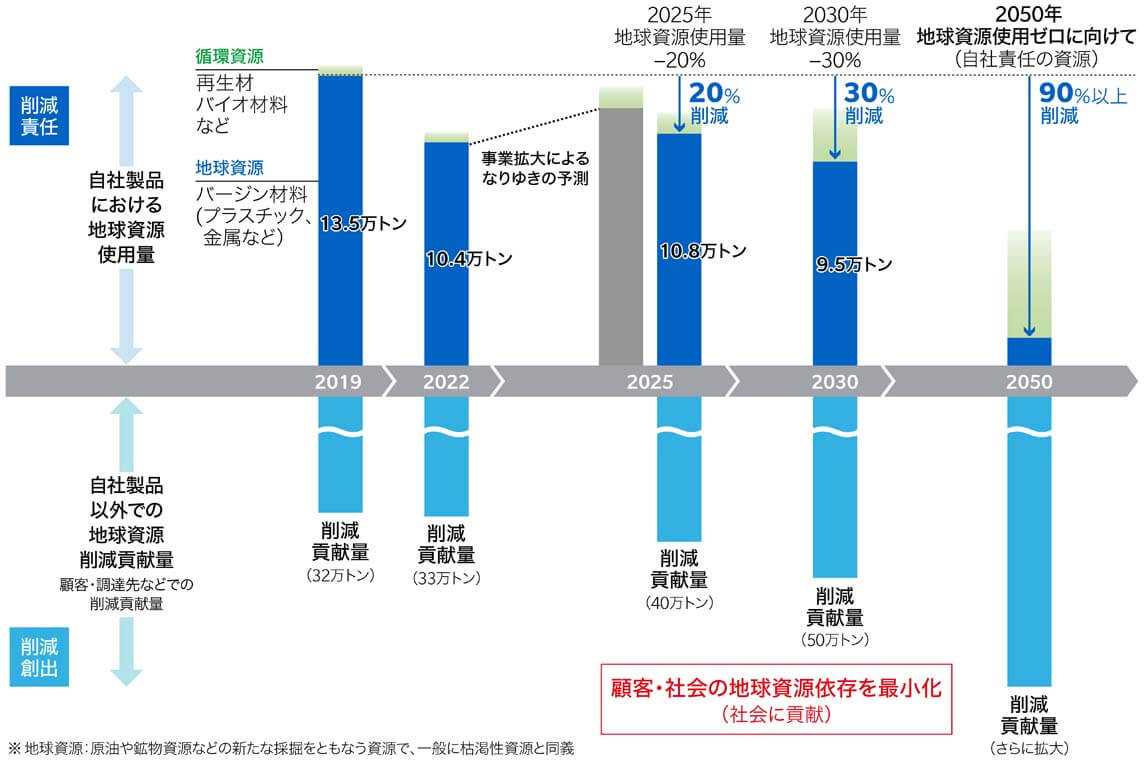

合わせて、資源利用の削減についても自社責任範囲と、削減貢献に分けた2050年に向けた長期目標を設定しました。自社責任範囲においては、地球資源使用ゼロに向け、資源の使用量そのものを削減するとともに、循環資源への置き換えを進めます。また、自社製品以外での地球資源削減への貢献量を最大化していきます。脱炭素社会と並行して、循環型の社会の形成により事業の創出・成長を両立させていきます。

環境 新目標:2050年にCO2ネットゼロ

環境 新目標:2050年に地球資源使用ゼロに向けて

当社のサステナビリティ経営をより進化させるために

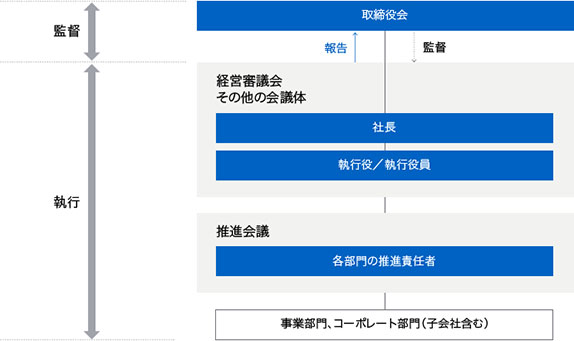

当社のサステナビリティマネジメントは、代表執行役社長に全体責任と権限があります。経営企画本部担当である私は、グループ全体のサステナビリティマネジメントを推進し、また、取締役会で進捗状況を報告して助言や意見を得ています。

当社のサステナビリティに関する活動、特に環境面では先進的な取り組みを続けていると自負しています。一方で、サステナビリティでの取り組みが、必ずしも収益に結びついてこない、もしくは結びついているが、投資家をはじめとするステークホルダーの皆様方に可視化できていないのは当社が抱える大きな課題と認識しています。この課題の解決に向けて前進していくことが、中期経営計画の大きな目標です。

これまで述べた当社らしいサステナビリティの活動が、当社の企業価値向上にしっかりとつながるよう、新たな価値創造プロセスが事業や現場の一人ひとりに浸透し、具現化されること、また取締役会をはじめとした経営陣がそれらをしっかりとサポートできるよう、経営企画本部長として当社をリードしてまいります。

サステナビリティマネジメント体制

2023年9月

取締役 常務執行役

経営企画本部長

葛原 憲康